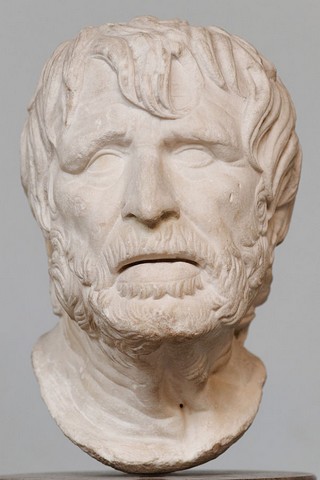

Dans son entreprise de déconstruction de l’histoire « philosophique » de la philosophie antique (à laquelle il veut substituer une histoire « historienne »), Pierre Vesperini s’attaque à l’image conventionnelle de Sénèque, à ce qu’il appelle précisément son « image d’Épinal » : « celle de Sénèque comme "philosophe", et comme "philosophe au pouvoir" : conseiller de Néron, tout d’abord, puis dissident, conjuré et bientôt condamné au suicide (1). » On a beaucoup discuté autour de cette image, soit en dénonçant Sénèque comme un hypocrite et un intrigant, soit en exaltant en lui une figure héroïque, comme le fait Diderot dans son Essai sur les règnes de Claude et de Néron. Personne ne doutait cependant qu’il n’ait eu ce visage amaigri et hirsute que l’on trouve sur les bustes où l’on a voulu voir son portrait :

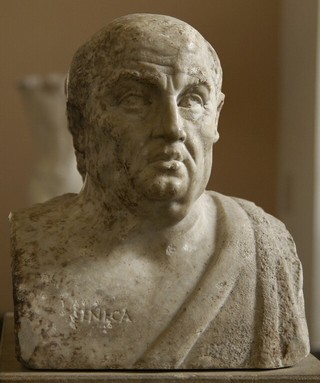

Or on possède un portrait authentifié de Sénèque, qui se trouve aujourd’hui à Berlin : on y voit « non pas un philosophe, mais, avant toute chose, un riche Romain, gras et grave, distant et ironique » :

Une telle représentation, à elle seule, bouscule l'image doloriste du sage stoïcien. Résumant sa carrière (2), P. Vesperini montre que son ascension sociale est due à une tradition familiale de culture et d’éloquence, où la philosophie est tenue à la marge. C’est à ce titre qu’Agrippine lui confie l’éducation du jeune Néron. P. Vesperini formule l’hypothèse hardie que c’est sur le tard, au moment où il se retire de la cour de Néron, que Sénèque se construit délibérément une image de philosophe : ce serait la fonction de son dernier ouvrage, les Lettres à Lucilius. Cet homme, explique-t-il, était l’un des plus riches et les plus puissants de son temps, courtisan complaisant, usurier brutal.

Un récit aussi iconoclaste ne peut se comprendre que dans le projet général du livre de Vesperini : ôter à la philosophie antique son aura de discipline intellectuelle désincarnée, pour la replacer dans un ensemble de pratiques sociales et culturelles, où elle est parfois un moyen autant qu’une fin. Vesperini ne nie pas la métamorphose philosophique de Sénèque telle qu’elle apparaît dans ses Lettres, mais il y voit aussi une « opération » destinée à reconstruire son image pour la postérité. Doit-on pour autant minimiser le contenu éthique et philosophique des Lettres à Lucilius ? Faut-il vraiment imaginer que leur immense retentissement au cours des siècles serait fondé en partie sur un revirement tardif de leur auteur à des fins de gloire posthume ?