Françoise Frontisi-Ducroux a consacré plusieurs travaux aux récits de métamorphose dans la culture gréco-latine (1). Elle observe notamment que le terme même de métamorphose n’est pas attesté avant Ovide, qui l’a utilisé sous une forme grecque, Metamorphoseon liber primus (2). Même si le terme se répand ensuite équitablement dans les deux langues, il existe selon elle une différence entre l’approche grecque et l’approche romaine de la métamorphose.

En Grèce, explique-t-elle, vases et statuaire ne montrent jamais le processus même de la métamorphose, mais des créatures hybrides, moitié animaux, moitié humains, qui signifient le changement sans le montrer. De même, depuis Homère, les textes ne rapportent les métamorphoses qu’à l’aoriste, temps de l’instant intemporel qui n’est inclus dans aucune durée. « [...]Elle fait l’objet d’un simple constat. Elle est énoncé sobrement : « ils devinrent des oiseaux », ou « Zeus changea sa forme contre celle d’un cygne » (3). C’est que pour les Grecs, la transformation relève du divin, c’est-à-dire de l’invisible. Le temps qu’on cligne des yeux et, sans qu’on l’ait vu, elle s’est opérée (4). Serait-ce alors Ovide qui a inventé le ralenti de la transformation progressive ? F. Frontisi-Ducroux juge que c’est vraisemblable. « Le plus souvent […] il étire l’événement – jusqu’alors imperceptible, en tout cas en langue grecque – en l’inscrivant dans la durée du temps humain, du regard humain, et donne en spectacle ce qui auparavant échappait, sauf peut-être à la vision du poète. » C’est d’autant plus remarquable que les Anciens, tant en médecine qu’en mathématiques, ont du mal à rendre compte d’une évolution en termes de continuité (5).

Ovide, lui, sait jouer avec le temps. « Il accélère ce qui est le probable modèle biologique de sa description : la poussée d’une plante, le déploiement des feuilles, la lignification d’une tige, tout ce qui n’est perceptible à l’œil nu que par phases saccadées et par observations successives. Et, parallèlement, sa description ralentit pour donner à voir le passage surnaturel d’un état à l’autre, de l’humanité au végétal… ou, pour d’autres, à l’animal » (6).

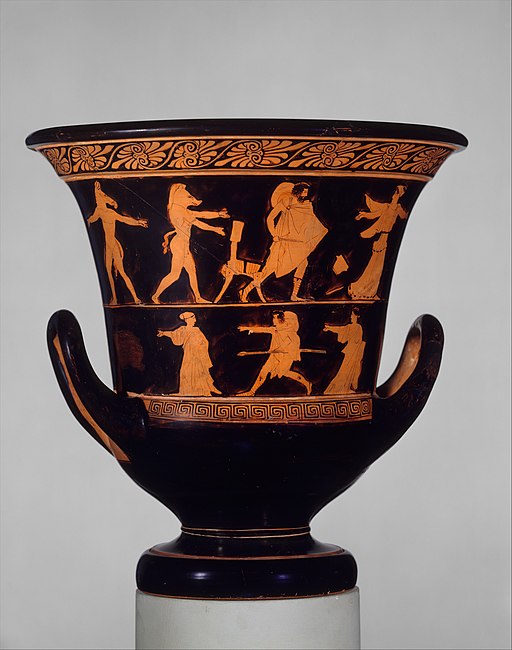

On peut illustrer ce propos avec la scène célèbre de la métamorphose en animaux des compagnons d’Ulysse, victimes la magicienne Circé Sur ce cratère du peintre de Perséphone, les compagnons d’Ulysse métamorphosés par Circé sont représentés avec des jambes humaines, mais une tête de cheval ou de sanglier : créatures hybrides comme l’indique Frontisi-Ducroux.

S’agissant des compagnons d’Ulysse, le texte d’Homère, quant à lui, est en effet très succinct :

C’est chez Ovide seulement qu’on va trouver développé tout le processus de la métamorphose :