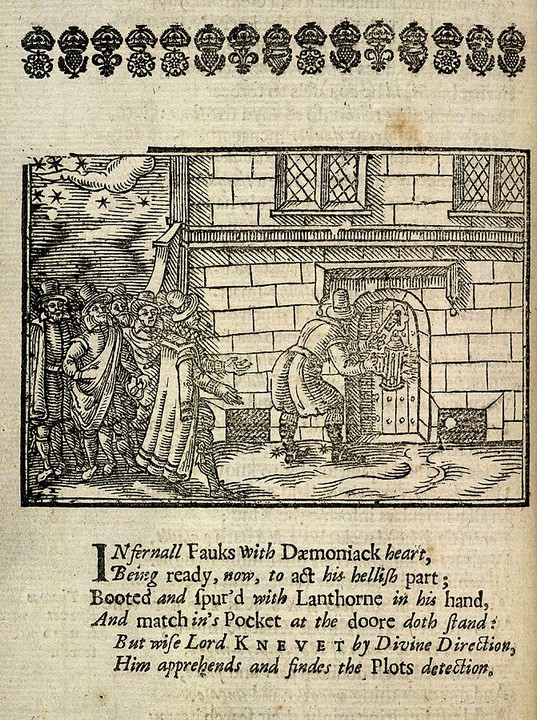

La pièce de Shakespeare, Macbeth, a eu une genèse mouvementée, marquée par un contexte politique tendu et par la personnalité complexe du roi Jacques Ier (1). En décembre 1604, les Comédiens du roi (la troupe de Shakespeare), représentent une pièce audacieuse, La Tragédie de Gowrie. Elle met en scène le souverain régnant, à l’époque où, quatre années plus tôt, il n’était encore que roi d’Écosse. Il aurait échappé de justesse à une tentative d’assassinat fomentée par le comte de Gowrie (à moins que le roi n’ait imaginé ce complot pour travestir un assassinat politique). Toujours est-il que la pièce (aujourd’hui perdue et dont on ignore qui fut l’auteur) déplut en haut lieu et fut interdite. Moins d’un an plus tard, le 4 novembre 1605, on évente la Conspiration des poudres, projet d’attentat contre le roi, dont le meneur, Guy Fawkes, est arrêté in extremis. Pour échapper à ce contexte délicat, les Comédiens produisent une autre tragédie écossaise, où la trahison envers un monarque est déplacée dans un passé très lointain (XIe siècle) : c’est Macbeth. Les allusions à l’actualité récente y sont réelles, mais limitées, pour se protéger de l’humeur angoissée et violente du monarque. « La pièce fonctionne comme une sorte de rituel collectif destiné à rétablir la confiance » (2)(p. 368). Le personnage de Banquo, lointain ancêtre du roi, y est paré de toutes les vertus.

C’est aussi au tempérament du monarque que l’on doit, selon Greenblatt, la présence de sorcières dans la pièce. N’est-il pas l’auteur d’une Démonologie, parue en 1597 ? En 1589, en effet, le mariage du roi Jacques avec une princesse danoise fut contrarié par une tempête qui empêcha la jeune épousée de rejoindre l’Écosse. Convaincu d’une intervention maléfique, le souverain ordonne une enquête qui met au jour un réseau de sorcières. Selon leurs aveux, Satan leur avait désigné le roi comme ennemi : elles avaient donc déclenché la tempête. Jacques a beau les traiter de menteuses, il est convaincu par l’une d’elles, qui lui répète les propres mots qu’il a échangés avec sa femme en Norvège au soir de leurs noces… Il fait même rejouer devant lui par l’une de ces sorcières une scène de sabbat. « La sorcellerie n’était donc pas seulement un danger effroyable, c’était aussi l’occasion d’une exhibition fascinante. Shakespeare comprit donc que le spectacle des sorcières suscitait chez le roi « un extraordinaire étonnement » — l’effet, précisément, que les comédiens cherchaient à produire (3). »

Hypothèse ingénieuse, n’était l’artifice rhétorique du « donc », qui transforme une contiguïté en rapport de conséquence. Tout l’ouvrage de Greenblatt, d’une remarquable richesse documentaire, est miné par de tels coups de force rhétoriques, qui changent en certitudes des virtualités très hypothétiques.