Parmi les figures de l’imaginaire baudelairien, Jean Starobinski étudie celle de la « mort vivante », qu’il définit comme « le laps indéfini qui s’ouvre entre la vie frappée à mort et la mort définitive ; c’est l’intervalle entre ce qui annonce à la vie sa condamnation et la véritable mort. […] L’angoisse consiste à éprouver tout ensemble la défaillance de la vie et le retard de la mort, inexplicablement différée (1)». De cette situation il prend un exemple dans « Le Squelette laboureur ».

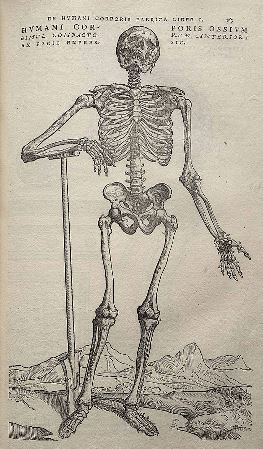

Ce poème, selon lui, habite l’espace « où, la mort ayant eu lieu, plus rien ne peut désormais finir ». C’est une allégorie non pas de la mort, puisque le squelette travaille, mais de « l’impossibilité de mourir » : « une vie dans la mort, une immortalité malheureuse ». « La planche qui, sous le regard interprétatif s’anime et prend vie dans le "livre cadavéreux", constitue ainsi un "oxymore esthétique" » qui débouche sur un « oxymore métaphysique ». On pense le plus souvent. comme source du poème, à une planche du De humani corporis fabrica de Vésale (1543) ; cependant, le squelette « laboureur », avec sa pelle, y est bien évidemment un squelette fossoyeur.

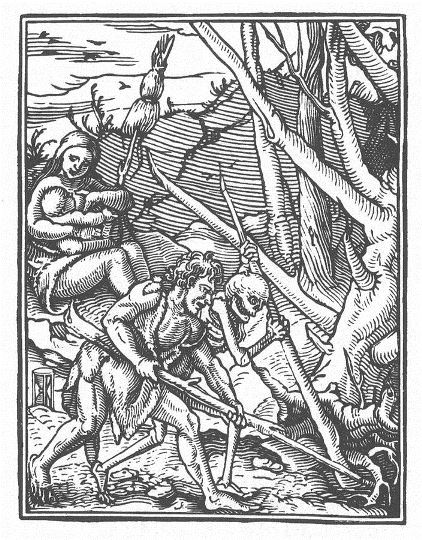

Une gravure des Simulacres de la mort d’Holbein le jeune (1538) montre Adam, chassé du paradis, fouillant la terre, aidé par un squelette. Le travail, ici, mène l’homme à sa mort ; il n'est pas postérieur à celle-ci.

Le choix du laboureur plutôt que du fossoyeur, chez Baudelaire, n’est pas indifférent, dans la perspective de cet entre-deux de la mort et de la vie, de cette mort « différée » dont parle Starobinski.

D’autre part, selon celui-ci, il est important que le point de départ de la méditation du poète soit justement un livre, une œuvre d’art : en effet, « le message allégorique paraît concerner plus particulièrement le poète et le travail poétique eux-mêmes. […] C’est sa propre destinée que Baudelaire représente de façon fantasmatique. » […] Et la « moisson étrange » des forçats s’apparente aux fleurs où se fixera l’intitulé définitif de l’ouvrage. »

Avec d’autres, Starobinski rapproche ce poème de ces vers d’Agrippa d’Aubigné :

D’Aubigné mettait en forme poétique le dogme théologique de l’Enfer. Baudelaire, lui, « passe par une mise en scène surnaturelle pour développer une ontologie de l’écriture poétique. […] Quand le travail, qui aurait dû être un moyen de salut, devient lui-même un mauvais rêve, l’ironie est amère. »